『燃えよ剣』は、司馬遼太郎の歴史小説。『週刊文春』誌上で、1962年(昭和37年)11月から1964年(昭和39年)3月にかけて連載、文藝春秋新社から1964年(昭和39年)3月に刊行された。

幕末の武装集団、新選組副長・土方歳三の生涯を描く。司馬の代表作の一つとして広く知られ、テレビドラマ・劇場映画・舞台など様々なメディアに翻案されている。

概要

土方歳三が武蔵国多摩郡で「バラガキ」(乱暴者、不良少年)と呼ばれた少壮の時代から、京へ出ての新選組結成と維新志士達との戦い、そして江戸幕府瓦解後も官軍に降伏せず戊辰戦争を転戦し、ついに箱館戦争において戦死するまでを扱う。司馬は、新選組時代は京洛で過激志士達を追い回し、戊辰戦争では幕軍残党の将官として戦いに明け暮れる日々を送った土方を、「芸術家が芸術そのものが目標であるように、喧嘩そのものが目標で喧嘩をしている」と評し、これといった政治思想も持たずに、さながら芸術的興奮を求めるように戦い続けたその生き様を「喧嘩師」と形容する。

新選組は多数の志士を殺害したことから、維新体制下では「逆賊」と見なされてまともに顧みられず、単なる人斬り集団として貶められることも多かった。しかし子母澤寛の『新選組始末記』(昭和3年1928年)により再評価の機運が生まれ、『新撰組悲歌』(昭和9年1934年)などの映画公開、そしてやや時を置いて発表された本作『燃えよ剣』と、同じく司馬の連作短編『新選組血風録』の登場によって、今日に至るまでの人気が決定づけられた。以降の新選組にまつわる創作作品の多くは、『燃えよ剣』と『新選組血風録』で作られたイメージの影響を色濃く受けている。

あらすじ

多摩バラガキ時代、天然理心流 1835~1859 0~24歳

郷里ではその男を「バラガキのトシ」と呼んだ。(1835年5月31日生まれ)武州多摩郡石田村の豪農の子・土方歳三は、若年の頃より喧嘩と女遊びに明け暮れる日々を送った。剣術は近在の天然理心流の道場「試衛館」で目録を得る腕前で、風体も秀麗な面立ちに切れ長の眼を持つ優男ぶり。他流派とのいざこざが起これば狡猾なまでの作戦をひねり出して敵を木っ端みじんに叩きのめし、一方で良い女を見とめれば夜這いをかけて虜にさせる。喧嘩と女とはどちらも血の匂いがするという意味でこの男にとって同一のものであり、ふつふつと魂をたぎらせるそれらを求め、「鬼足」と言われた早足で里中を奔り回る。剽悍無類の坂東武者の末裔である「土方」の隠し姓は伊達ではなく、三百年来の泰平で惰弱になったそこらの武士など到底及ばぬ糞度胸を持つ若造は、茨のようにうかつに触れれば怪我をする「バラガキ」として、里で知らぬ者はなかった。歳三は其稽古場に指導に来ていた近藤と出会い、1859年3月9日、天然理心流に正式入門している。

京に上り「浪士組」に 1860~1863 25~28歳

幕末の騒乱はいよいよ頂点に達した。1860年3月24日には江戸城桜田門外で水戸藩からの脱藩者17名と薩摩藩士1名が彦根藩の行列を襲撃、井伊直弼を暗殺した事件が発生した。京では刃傷沙汰が横行し、幕府は過激志士達の跳梁に頭を痛めていた。折しも将軍家茂の上洛が予定される時宜にあり、庄内藩郷士・清河八郎の献策を受け入れた幕府は、浪士達による護衛部隊「浪士組」を組織する。(1863年2月)歳三も近藤勇ら試衛館の門人とともに徴募に応じて京へ上ることとなるものの、ところが京西郊の壬生郷に居を据えるや、清河は浪士組を幕府の支配から脱することを宣言する。護衛兵の徴募は擬態に過ぎず、勤王活動家である清河の目的はもとより攘夷の尖兵を集めることにあった。公儀を欺く所業に反発した試衛館の面々は清河と袂を分かつが、さりとて京の郊外で逼塞しているわけにはいかない。知恵を絞った歳三は同じく浪士組を出た元水戸藩士・芹沢鴨と組むことを考え、芹沢の伝手を借りて京都守護職を拝命した会津松平家(松平容保)に運動し、会津候肝いりの治安組織を創設することを発案する。嘆願は受け入れられ、「会津中将様御預かり」の武装警察「新選組」が結成されることとなる。(1863年8月)

京の治安組織「新選組」と池田屋事件 1863~1864 28~29歳

京坂の剣術道場を触れ回って百人からの隊士を集めた新選組は早速活動を開始し、市中に潜伏する不逞浪士を次々と捕殺した。副長として部隊の構築を一任された歳三は、西洋軍隊を参考に上意下達を鉄則とする組織を作り上げ、その細緻な諜報能力と縦横無尽の機動力は京洛の志士達を震えあがらせた。さらに不行状を口実に芹沢派を粛清すると、歳三は近藤を首領に据えて新選組を鉄の如き集団へと育てていった。

8月18日の政変(1863年)で朝廷から攘夷派の7名の公家が追放された。孝明天皇・会津藩・薩摩藩など幕府を支持する勢力が、攘夷を企てる三条実美ら急進的な尊攘派公家と背後の長州藩を朝廷から排除したクーデターだった。この事件により、攘夷推進派の中心にいた長州藩藩士達は大きなダメージを受け、その後数年間、地下に潜って京都で過激なテロ活動を繰り返すようになった。

やがて京都を追われた長州藩の志士達が天子の略取を目論んでいるという驚天動地の諜報が入り、新選組の武勇を轟かせる絶好の機会と判断した歳三は志士達を襲撃し、これを一網打尽とすることに成功する(池田屋事件1864年7月8日)。激昂した長州は軍を起こして京へ殺到するものの幕軍に返り討ちにされ、過激志士達の領袖として仰がれた長州藩は壊滅的な打撃を受けた(蛤御門の変1864年8月20日)。一連の事件を経て新選組の名は不動のものとなり、その存在は幕府からも一目置かれることとなる。

薩長同盟と大政奉還 1865~1867 30~32歳

しかし、天下の政情は思いもよらぬ流転を示した。立ち枯れするかと思われた長州は息を吹き返し、あろうことか佐幕派の雄と見られていた薩摩藩と薩長同盟を締結(1866年3月7日)させ、公儀の大廈に亀裂が走った。幕府は急速に弱体化し、追い詰められた将軍慶喜は大政奉還(1867年11月9日)を表明して政権を朝廷に返上した。幕府は事実上消滅し、新選組は時勢の孤児となった。幕臣待遇となっていた隊は動揺に包まれ、近藤も大いに当惑するが、しかし歳三は時勢がどう転ぼうとも幕府に殉ずる肚を決める。当初は幕府か天朝かなどという頭はなく、行きがかりで佐幕派に立ったまでであったが、今になってこれを捨てれば男がすたる。諸行無常の歴史の中で、万世に易らざるものはその時代時代に節義を守った男の名。たとえ親藩・譜代・旗本八万騎がみな徳川家に弓を引こうとも、新選組は最後の一人になっても裏切らぬ節義の集団となるべきであり、将軍が政権を返上しようとも関係はない。男の一生とはそうした美しさを通すためのものと頓悟した歳三は、男子たるものの本懐を遂げるべくその意思を固める。やがて薩長が京に兵を上陸させ、新選組も来るべき戦いで幕軍の一翼を担うこととなる。

鳥羽・伏見の戦い、戊辰戦争 1867~1868 32~33歳

戊辰戦争(ぼしんせんそう1868年1月27日~1869年6月27日)の火蓋が切られた。緒戦は幕軍の優位のうちに運ぶものの、ところが宮廷工作により錦の御旗が上がり、薩長軍はにわかに官軍となる。日和見していた諸侯も錦旗を畏れて薩長に味方し、譜代の中にまで寝返る藩が現れ、幕軍は敗退した。鳥羽・伏見の戦い(1868年1月27日)。のみならず、朝敵の烙印を捺されるのを恐れた将軍慶喜が戦を放棄し、あろうことか本営の大坂城を抜け出して江戸へ逃げ帰った。やむなく江戸へ移った新選組は、旧幕府から甲府鎮撫を命ぜられた際の名称「甲陽鎮撫隊」として再編成された。甲州を窺う官軍を討ち払うべく出陣するも、油断から勝機を逃して板垣退助率いる迅衝隊に無残な敗北を喫してしまう。甲州勝沼の戦い(1868年3月29日)。近藤、土方らは再起をかけて流山へ移動するが、近藤は謹慎恭順を示す将軍に倣って官軍に投降することを考え、歳三の静止も聞かずに出頭し、新政府軍に捕われ板橋で処刑された。(1868年5月17日)沖田総司も持病だった肺結核により江戸にて死亡。(1868年7月19日)

やがて交渉によって江戸城は無血で開け渡されることとなるが(江戸開城1868年5月~7月)、歳三はあくまで抗戦を続けることを譲らなかった。その後大鳥圭介ら幕府陸軍残党と共に各地を転戦した歳三は会津に入り、奥州諸国を奔走して諸侯を説得し、奥州同盟を固めさせる。そして江戸を脱走した幕府海軍副総裁・榎本武揚率いる艦隊と合流するものの、諸藩の藩論が次々と軟化して同盟は崩壊。歳三は艦隊とともに風浪を切り開いて北上し、一躍北海道を目指すこととする。(1868年10月12日)

函館戦争、函館五稜郭 1868~1869 33~34歳

北海道へ上陸した一行はまず函館を占領し、函館郊外にある西洋式要塞・五稜郭に本営を築いた。さらには松前城を奪取すると北海道全域を支配下に置き、榎本を総裁とする蝦夷共和国を樹立させた。新政府は速やかな攻伐を決定し(箱館戦争1868年10月20日 ~1869年5月17日)、函館政府もこれを迎え撃つべく戦闘準備にかかるものの、既に旧幕艦隊の主力艦を失っており、往時は官軍を圧倒した海軍力は大幅に減退していた。一方官軍は最新鋭の装甲艦を購入してその力を飛躍的に増大させており、函館政府軍は艦を乗っ取るべく大胆な接舷攻撃を試みるが失敗に終わる(宮古湾海戦1869年5月6日)。

しかし酸鼻を極める数多の戦闘で、歳三は天賦の才といえる采配で鮮やかに部隊を指揮し、寡兵をもって官軍の進撃を押し留め続け(二股口の戦い1869年5月24日)、函館政府軍唯一の常勝将軍として名を馳せた。しかし官軍の増援部隊は次第に増え、函館政府は戦線を縮小せざるをえなくなり、函館と五稜郭周辺の防衛に徹することとなる。歳三も五稜郭まで退くものの、もはや敗戦は避けられぬことを痛感し、己の最期を考え始める。

ついに官軍は函館になだれ込み、市街は占拠された。軍議では五稜郭に籠もっての籠城戦が説かれたが、歳三はあくまで攻勢を続けることを主張する。無謀と諫める声も無視して小部隊を率いて出撃した歳三は、もはやこの戦闘を最後に死んだ仲間達のもとにゆくことを決意していた。籠城案はその後の降伏を企図したものであり、もう数日迂闊に生きてしまえば自身も降伏者になりかねず、そうなれば地下の仲間に合わせる顔がない。敵砲が豪然と火を噴く中、歳三は新選組の残党とともに吶喊攻撃を敢行するものの、しかし寡勢の不利を覆すことは叶わなかった。覚悟を決めた歳三は、参謀府に斬り込みをかけんと単身敵陣に突撃し、官軍の一斉射撃を浴びて絶命する。(1869年6月20日)享年34(数え35)

登場人物1(新選組隊員)④は四天王

局長 近藤勇、副長 土方歳三、山南敬助

新選組四天王 沖田総司、永倉新八、斎藤一、藤堂平助

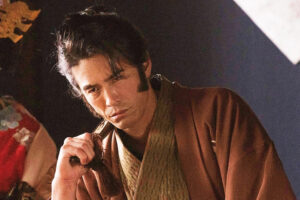

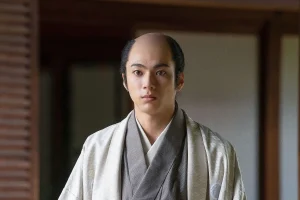

土方歳三(岡田准一)副長 試衛館

本作の主人公。新選組副長。見た目は役者のような優男だが、剣術の腕前は義兄の佐藤彦五郎が世話役を勤める天然理心流の道場・試衛館で目録を得、さらに家伝の「石田散薬」を売り歩く行商の傍ら近在の道場を回って他流派の技をも身につけた技量を持ち、少年時代は茨のように棘だらけでうかつに触ると怪我をする「バラガキ」と仇名された。幕府の浪士募集に応じて試衛館の面々とともに京に上るも、数奇な成り行きから京都守護職である会津藩麾下の武装警察・新選組を結成することとなる。組織づくりに異才を発揮し、新選組を幕末最強の武装集団に育てあげ、「鬼の副長」として攘夷の激徒らを震え上がらせた。

正規の武士の出でないだけに武士というものに鮮烈な理想像を持ち、加えて故郷の多摩が天領で源平時代に剽悍をもって鳴った坂東武者の発祥の地でもあることから、その理想を前にして容易に命を投げ出すことを己の信条とする。自らを思想もなければ天下国家のことも頭に無く新選組を天下第一の喧嘩屋に育て上げる職人であるとし、鉄のようなその信条を愛刀の和泉守兼定に込め、人を斬るためのみに作られ余計な存在目的を持たない剣のように、武士は小理屈を持たず粛然と節義のみに生きるべきと考えている。

軍略にも天性の才を持ち、兵は鬼道として常に相手の先手を打つという哲学で巧緻な指揮を振るい、戊辰戦争を通して官軍を散々に悩ませた。また、鳥羽・伏見の戦いの頃より西洋軍学を学び、その飲み込みの速さは幕軍を後援するフランスの軍事顧問団も舌を巻き、砲兵教官のジュール・ブリュネをして「フランス皇帝(ナポレオン3世)が欲しがるでしょう」と言わしめた。

幕府瓦解後は降伏を潔しとせず、戊辰戦争において北方諸国を将官として転戦し、巧みな部隊指揮で官軍を翻弄した。蝦夷共和国樹立後は陸軍奉行並に就任し、函館政府唯一の常勝将軍として雷名を轟かせるも、五稜郭の戦いで戦死する。

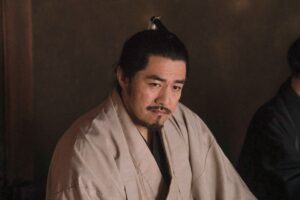

近藤勇(鈴木亮平 )局長 試衛館

新選組局長。多摩郡上石原村の富農の家に生まれ、少年の頃から天然理心流の宗家・近藤家の道場で剣を学び、長じて後にその腕を見込まれて道場主の近藤周斎の養子となった。義兄の縁で道場に出入りするようになった歳三と出合い、性格はまるで違うものの不思議と馬が合ったために無二の親友となり、義兄弟の盃まで交わした。

政略・軍略ともに取り立てて眼力を持つわけではなく、さほどの教養があるわけでもないが、その朴訥な性格が不思議な人徳を帯びて人を惹きつける魅力となっている。歳三は近藤のこうした人柄を総領向きと判断し、諸事楽天的で容易に物事に動じない「戦国の豪傑」のようなその人物を買い、新選組の組織の根幹を作り上げながらも常に近藤を立て、自身は副長に留まって憎まれ役を引き受けた。

一方で、元百姓の田舎剣客あがりであることから、教養人を不必要なまでにありがたがり、いっぱしの政客をきどってさかんに空論をぶつなど、権威に惑わされる悪癖がある。第二次長州征伐後に大身旗本に取り立てられてからは自らの立身出世に有頂天となり、甲州の戦いでは行軍する道中を遊び歩いて戦機を逃し、官軍にむざむざ城を取らせるという愚にもつかない失態を犯した。甲州の惨敗後は悄然と気落ちし、京へ出てから身に着けた学識が仇となって朝敵の烙印を押されるのを恐れるようになり、歳三が止めるのも聞かずに官軍に投降して、そのまま斬首された。

山南敬助(安井順平)副長 脱走で切腹 試衛館

新選組副長。のち、総長。陸奥国仙台藩の脱藩浪士で文武ともに秀でた秀才であり、特に剣術は千葉道場で免許皆伝を受けたほどの腕前を持つ。また、無学な者が多い隊士の中では珍しく一級の教養を身に着けている。歳三は教養を鼻にかけて如才なく振る舞う賢らしさに虫が好かず、芹沢派の粛清の後に局長に次ぐ総長の職を新設して近藤に次ぐ地位につけたものの、隊士達の指揮権は副長の自身が掌握して体よく蚊帳の外に置いた。山南の方も歳三を「喧嘩があって国事がない」と評して好まず、両者は常に微妙な距離を置いた。

慷慨悲歌の士が多く集う千葉道場に身をおいていたことから時勢に詳しく、清河八郎による浪士組結成の噂を聞きつけて近藤に参加を奨めた男。元来が熱心な尊攘論者で、攘夷の魁たることを望んでのことあったが、しかし結成された新選組が攘夷志士達を斬って回ることに不満を持ち、池田屋事件・蛤御門の変を経て懊悩の末に隊を脱走する。しかしすでに世に絶望しきっており、何ら抵抗することもなく捕らえられ、隊規違反の切腹を従容として受け入れた。

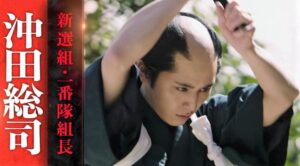

沖田総司(山田涼介Hey!Say!JUMP)一番隊組長 試衛館④

新選組一番隊組長。陸奥国白河藩の江戸詰め藩士の息子。天真爛漫とした性格で常に莞爾とした笑みを絶やさず、隊内で弟のように愛されている。諸事口の重い歳三もその底抜けの明るさにつられて多弁となり、近藤にすら言わない秘事を打ち明けることもある。誰にでも朗々と振る舞う好青年だが、しかし剣術の腕は天才的であり、歳三も近藤もはるかに凌駕する技量を持つ。

池田屋事件の頃から肺結核を病み、たびたび吐血を繰り返するようになる。戊辰戦争開幕の頃には病床に臥すようになり、新選組が江戸に移る際にともに江戸に戻って姉のお光の看護を受けた。幕府の好意で典医頭・松本良順の治療を受けるものの持ち直すことはなく、お光が庄内藩士である夫の都合で庄内藩に向かった後、誰に看取られることもなく病没する。その前月には近藤が斬首されていたがその死を知ることはなく、息を引き取るまで近藤は健在だと信じていた。

永倉新八(谷田歩)二番隊組長(新選組顛末記出版)試衛館④

新選組二番隊組長および撃剣師範を務めた。新選組最強ともいわれる。

新選組結成後は、二番組組長や撃剣師範を務めるなど中枢をなした。元治元年(1864年)の池田屋事件では、近藤や沖田総司らとともに池田屋に突入。沖田が昏倒し、藤堂平助が負傷して離脱、永倉も左手親指に深い傷を負ったなか、防具がボロボロになり刀が折れるまで戦った。事件後、新選組の勇名は天下に轟いた。その後、近藤にわがままなふるまいが目立つようになると、これを遺憾とした永倉や斎藤一、原田左之助、島田魁、尾関政一郎、葛山武八郎は、脱退覚悟で近藤の非行五ヶ条を会津藩主・松平容保へ訴え出るなど、近藤勇・土方歳三との路線対立をみせる。

慶応4年(1868年)の鳥羽・伏見の戦いでは、決死隊を募って刀一つで突撃する豪胆さをみせた。江戸に退却後、新選組改め甲陽鎮撫隊として板垣退助率いる御親征東山道先鋒総督軍(主力部隊は土佐藩迅衝隊)と甲州勝沼の戦いで戦うが撃破されて江戸へ敗走。江戸へ戻った後は近藤らと意見衝突して袂を分かつ。その後、靖兵隊(靖共隊)を結成し、北関東にて抗戦するが、米沢藩滞留中に会津藩の降伏を知って江戸へ帰還し、その後、松前藩士(150石)として帰参が認められる。明治3年(1870年)、家老・下国東七郎のとりなしで藩医・杉村介庵(松柏)の娘・きねと結婚して婿養子として松前に渡る。

斎藤一(松下洸平)三番隊組長(寡黙)るろうに剣心 試衛館④

幕末期に新撰組で副長助勤、四番隊組長、三番隊組長、撃剣師範を務める。一時期御陵衛士に入隊。戊辰戦争では旧幕府軍に従い新政府軍と戦う。明治維新後警視庁の警察官となり、西南戦争では警視隊に所属して西郷軍と戦う。

文久3年(1863年)3月10日、芹沢鴨・近藤勇ら13名が新選組の前身である壬生浪士組を結成。同日、斎藤を含めた11人が入隊し、京都守護職である会津藩主・松平容保の預かりとなる。新選組幹部の選出にあたり、斎藤は20歳にして副長助勤に抜擢された。後に長州征討に向け再編成された新選組行軍録には三番隊組長として登場し、撃剣師範も務める。元治元年(1864年)6月5日の池田屋事件では、土方歳三隊に属し、事件後幕府と会津藩から金10両、別段金7両の恩賞を与えられた。

新選組内部での粛清役を多く務めたとされ、長州藩の間者(スパイ)であったとされる御倉伊勢武、荒木田左馬之助のほか、武田観柳斎らの暗殺に関与したとも言われるが、事実と符合しないことも多い。

慶応3年(1867年)3月、伊東甲子太郎が御陵衛士を結成して新選組を離脱すると、斎藤も御陵衛士に入隊する。間者として潜入していたとされる。新選組に復帰する際、御陵衛士の活動資金を盗んで逃げた。これは金に困って逃げたように見せかけるためであったとされる。稗田利八の述懐によれば、斎藤が新選組に戻った際、「副長助勤斎藤一氏、公用をもって旅行中のところ、本日帰隊、従前通り勤務のこと」と掲示が出ていたという。新選組が伊東ら御陵衛士を暗殺した油小路事件は、斎藤が復帰の際にもたらした情報に基づいて起きたともいわれる。

将軍・徳川慶喜の大政奉還後、新選組は旧幕府軍に従い戊辰戦争に参加する。慶応4年(1868年)1月に鳥羽・伏見の戦いに参加、3月に甲州勝沼に転戦。斎藤はいずれも最前線で戦った。

その後斎藤(24歳)ら新選組は会津藩の指揮下に入り、白河口の戦いに参加。母成峠の戦いにも参加したが敗戦により若松城下に退却。土方と合流したのはこの退却の最中、猪苗代でのことだった。会津藩が降伏したあとも斎藤は戦い続け、容保が派遣した使者の説得によって投降した。降伏後、捕虜となった会津藩士とともに、最初は旧会津藩領で謹慎生活を送った。

藤堂平助(金田哲)八番隊組長 御陵衛士に寝返る 試衛館④

新選組八番隊組長、北辰一刀流、のち新選組を裏切り伊東甲子太郎が率いる御陵衛士になる。新選組最年少ながら、沖田総司、永倉新八、斎藤一らと共に“新選組四天王”と呼ばれる。

平助の出自に関しては諸説あるものの、宮内公文書館蔵の『維新階梯雑誌』14巻「新撰組名前」の名簿には、「 江戸 平之丞妾腹 惣領ノ由 藤堂平助 十九才 」(江戸出身 藤堂良連(藤堂秉之丞)の側室の子 跡取り 藤堂平助 十九才)との記載があり、大身旗本5,000石の藤堂家出身であったとされる説が有力である。

ほかに、永倉新八の『同志連名記』や京都在留当時の風聞書によれば、津藩藩士名張藤堂家(藤堂宮内家)、藤堂高虎の養子、丹羽長秀の三男・藤堂高吉を祖とし、伊勢津藩の藤堂家一門家臣(代々宮内)として江戸の津藩下屋敷に生まれたと伝わる。一門家からは大身旗本数千石のものもあったという。また藤堂高猷の落胤とも、伊勢久居藩家老藤堂八座の子との俗説もある。

映画では油小路事件で駆けつけるも、土方に返り討ちにされてしまう。

井上源三郎(たかお鷹)六番隊組長 努力家 試衛館

新選組の六番隊組長。

弘化4年(1847年)頃、天然理心流の三代目宗家・近藤周助に入門。佐藤彦五郎が天然理心流の出稽古用に設けた道場で土方歳三らと共に稽古に励んだ。また、源三郎は近藤勇の兄弟子でもあり、彼らとはこの頃親交を深めたとされる。万延元年(1860年)、免許皆伝。しかし、免許皆伝まで10年ほどかかった努力家タイプで、誤解も受けたのか「文武ともに劣等」と評されたこともある。学問は日野宿金子橋にあった日野義貴の寺子屋にて学ぶ。

文久2年(1862年)2月、浪士組に近藤・土方らと参加。文久3年(1863年)に芹沢鴨一派が粛清されると副長助勤に就任する。元治元年(1864年)の池田屋事件では土方隊の支隊の指揮を担当。近藤隊が斬り込んだという知らせを受けて部下と共に池田屋に突入、8人の浪士を捕縛する活躍を見せる。慶応元年(1865年)6月の組織再編成では六番隊組長に任じられ、慶応3年(1867年)6月、新選組が幕府直参に取り立てられると、副長助勤として七十俵三人扶持を与えられる。

慶応4年1月、鳥羽・伏見の戦いが勃発すると、新選組は淀まで退却する。そして1月5日、淀千両松で官軍と激突(淀千両松の戦い)、その最中、敵の銃弾を腹部に受けて戦死した。享年40。

原田左之助(吉田健悟)十番隊組長 槍の使い手 試衛館

新選組隊士(副長助勤)。短気な槍の使い手

伊予松山藩に生まれる。はじめ藩の武家奉公人(中間)だったが、のちに出奔。その後浪士組に参加して上洛。主だった新選組の戦闘に関わり活躍した(芹沢鴨一派の粛清、長州藩の間者・楠小十郎斬殺、大阪西町奉行与力・内山彦次郎暗殺、池田屋事件、禁門の変、三条制札事件、油小路事件など)。

最初に学んだのは「種田流」の槍術であり、大坂で備中松山藩(現在の岡山県)の浪人「谷万太郎」に師事し、同流派の免許皆伝を受けたと伝えられています。そして、槍術習得後に江戸に出て、市谷柳町(現在の東京都新宿区)にあった「天然理心流」の道場、「試衛館」(しえいかん)で剣術修行をするうち、道場主の「近藤勇」と意気投合。やがて同道場の食客(居候のこと)となりました。

鳥羽・伏見の戦いや甲州勝沼の戦いまでは新撰組(甲陽鎮撫隊)として戦うが、江戸に敗走の後、近藤らと意見衝突して袂を分かち永倉新八と共に靖兵隊を結成する。ところが、山崎宿(現在の千葉県野田市山崎)にて靖兵隊を離れた。上野戦争の際に負傷し、その傷がもとで1868年7月6日(慶応4年5月17日)に本所猿江にあった旗本神保氏(神保相徳)の屋敷(現在は江東区森下)で死亡したとされる。享年29。

山崎烝(村本大輔)諸士調役・監察

山崎烝 (やまざきすすむ)は新撰組諸士で調役兼監察。 経歴 天保5年(1834年)頃、京都に生まれる(大坂出身とする説もあり)。父は鍼医師とされる。また実弟に新撰組隊士林新次郎がいる。

京に長く暮らしており、文久3年(1863年)末頃に新選組に入隊、元治元年(1864年)頃から隊士の動向調査や情報探索の任についている。非常に有能で文筆の才能を認められて、入隊後数ヶ月で上役を任され、後に隊内では異例の諸士調役・監察を掛け持つようになる。京や大坂に土地勘があり、道案内としてたびたび幹部達を大坂に引き連れていたという。また、大坂の金持ちの商人の事情にも通じており、山﨑の仲介により幹部たちが隊の資金調達をしていた事等から、新選組の中では重宝されていた。

元治元年6月の池田屋事件の時は、諸士調役兼監察として島田魁らと長州藩士や尊攘過激派の探索にあたり、尊攘過激派の一人、古高俊太郎宅である枡屋を突き止めている。枡屋は宮部鼎蔵ら大物志士の密会所となっており、宮部の下僕・忠蔵を尾行し所在を突き止めたとされる。その結果、新選組は尊攘派の御所焼き討ち・天皇長州連れ去りの計画を未然に防ぐ事に成功した。

その後、禁門の変や第一次長州征討、第二次長州征討などの重要な戦いでも戦況の推移や状況報告に能力を発揮し、近藤勇や会津藩に正確な情報をもたらした。

慶応4年(1868年)1月の鳥羽・伏見の戦いの最中に重傷を負う。1月13日の江戸へ撤退の際、富士山丸の船上において傷がもとで死亡し、紀州沖で水葬されたとされている。その際、近藤は自身も肩の鉄砲傷がひどく寝込んでいたが、別れを告げるべく正装し、代表として追悼の言葉を読んだという。近藤は上述の通り、山﨑を信用し可愛がっていたようで、彼の死に涙を流し、土方歳三に「山﨑は良い奴だった。あいつはこんなに大勢の人に見送られて幸せだ」ともらし、船長に深く頭を下げて礼を言ったという。

芹沢鴨(伊藤英明)筆頭局長 酒乱 水戸派

新選組初代筆頭局長。常陸国水戸藩脱藩の浪士。清河八郎と袂を分かった後、歳三は実兄が水戸徳川家の京都詰めであるこの男に目をつけ、その伝を頼って京都守護職の会津松平家に働きかけ、新選組の創設を成功させた。かつては天狗党に在籍していたという前歴で名が売れていたこともあり、筆頭局長の座に就任することとなる。

力士のようにまるまる太った巨漢で五人力の力を持ち、剣術の腕も確かで神道無念流の免許皆伝を得ている。しかし性格が甚だ狂騒であり、さかんに無礼討ちを繰り返し、婦女子を手籠めにし、果ては市中で大砲を撃つなど、常軌を逸した振る舞いを繰り返した。歳三と近藤は乱暴狼藉を苦々しく思いながらも新選組創設に貢献したために顔を立てていたが、やがて不行状の数々を耳にした会津藩より殺害命令が下ったことにより、新見錦ら子分の隊士と共に粛清した。芹沢派の消滅により、新選組は歳三と近藤が完全に掌握することとなる。

新見錦(松角洋平)副長 遊蕩に耽る 水戸派

清河八郎の周旋活動や松平主税助の建策により、江戸幕府14代将軍徳川家茂上洛の警護のために組織された浪士組に加盟し、三番組小頭になる。後に新選組を結成する芹沢や江戸・試衛館(天然理心流)の近藤勇も加盟していた。幹部の小頭に任じられたことから、既に名が知られた存在だったと考えられている。

清河が江戸帰還を宣言すると、芹沢、近藤とともに京都残留を表明して離脱。離脱組は芹沢、新見ら5人の水戸浪士と近藤、土方歳三、山南敬助、沖田総司ら8人の試衛館門人で、これに殿内義雄、根岸友山、粕谷らが加わるが、すぐに内部抗争が起きて殿内は殺害、根岸、粕谷は脱退した。必然的には浪士たちは芹沢、新見ら水戸派と近藤、土方ら試衛館派に大別された。

会津藩御預かりとなり壬生浪士を名乗る。新見は結成当初の編成で芹沢、近藤と共に局長になった(その後副長に降格した)と考えられる。芹沢の腹心として行動を共にしたといわれるが、隊士としての活動については不明な点が多い。新選組幹部の永倉新八が記した『浪士文久報国記事』では、新見は「乱暴狼藉が甚だしく、法令を犯しては芹沢や近藤の説得にも耳を貸さなかった」と記されており、子母澤の『新選組始末記』でも、「遊蕩に耽って隊務を怠り、隊費と称して民家から強請りを繰り返していた」としている。しかし、芹沢の起こした大坂力士騒動や大和屋事件などに参加した記録はない。

新見の最期について、永倉の『新選組顛末記』によると、遊蕩先であった祇園新地の料亭「山緒」に近藤一派が押しかけ、悪行の数々を突きつけられた上で「切腹せねば法度に照らして斬首する」と詰め寄ったため、切腹させられたという。間もなく芹沢と平山五郎も試衛館派に暗殺され、新選組の水戸派は壊滅した。

平間重助(野中貫多)水戸派の生き残り

芹沢鴨に剣術を学び、神道無念流目録を得る。その後、文久3年(1863年)2月、同じ水戸出身の芹沢を筆頭として新見錦、平山五郎、野口健司と共に上洛、浪士組に参加する。

1863年9月16日、新選組は島原の角屋で芸妓総揚の宴会を開く。芹沢や平山、平間は屯所である八木家へ早めに戻った。芹沢と平山は泥酔していたが、平間は平素からあまり酒を飲まず、さほど酔ってはいなかった。八木家には芹沢の愛妾のお梅、平山の馴染みの芸妓桔梗屋吉栄、平間の馴染みの輪違屋糸里が待っており、芹沢と平山は奥の十畳間で女と同衾し、平間は襲撃場所から最も遠かった玄関口の左手の部屋で糸里と就寝した。

同日未明、複数の刺客による夜襲によって芹沢と平山らは惨殺される。惨殺後、騒ぎを聞きつけた平間が大声を上げながら屋内を駆け回る様を、八木家の親子によって目撃されている。一説によれば、刺客は試衛館派の土方歳三、山南敬助、沖田総司、原田左之助とする説がある。布団の上から刺されたが平間は死んだふりをして難を逃れ糸里も存命した。同じく副長助勤の野口は同年12月に切腹しており、新見は、八木邸の襲撃に先んじて局中法度を破った廉で切腹させられているため、芹沢の同志の中では唯一の生き残りとなった。

登場人物2(幕府・長州など)

清河八郎(髙嶋政宏)浪士組首班

出羽国庄内藩出身の郷士。北辰一刀流の千葉道場で免許皆伝を得、昌平黌で学問を修めた後に神田於玉ヶ池で塾を開き、文武・弁才・方略すべてに優れる稀代の才人として広く知られた。将軍家茂の上洛に際して過激志士の横行を危惧していていた幕府に浪士による将軍護衛部隊の創設を上申し、自らが首班となる浪士組を結成する。

しかし本心では倒幕を目論む勤王活動家であり、京に入るや将軍護衛の兵を攘夷の尖兵に変えると宣言した。試衛館の面々は公儀を欺く所業に反発して脱退するも、このことが後に新選組誕生のきっかけとなった。幕府も清河の変節に激怒し、召還命令を下して江戸へ戻ったところを刺客に暗殺させた。

伊東甲子太郎(吉原光夫)参謀のち隊を割り御陵衛士に

伊東甲子太郎(かしたろう)は新選組参謀。常州志筑藩の浪人の子で、年少の頃に水戸で武芸・学問を学び、その後は江戸に出て北辰一刀流を修めて深川で道場を開き、「文武教授」の看板を掲げて名声を博した。蛤御門の変の後、隊士不足に悩んでいた新選組に多数の門人を引き連れて参加を申し出る。近藤は江戸でも屈指の学識に惚れこみ局長に次ぐ参謀の職を新設して迎えるものの、歳三は勤王家の多い北辰一刀流の使い手であることから猜疑の目を注ぎ続けた。

やはり伊藤は、水戸学の尊王思想の洗礼を受けた倒幕論者であり、ひそかに新選組の乗っ取りを企んでいた。歳三を邪魔者と見て、刺客を差し向けて暗殺を試みるも失敗。ほどなく新選組からの離脱を表明し、もとの門人や新しくできた讃仰者を引き連れて隊を割り、崩御したばかりの孝明天皇の陵を警護するという名目で「御陵衛士」を結成する。

隊を割る行動に好意的だった近藤も激怒し、酒宴に誘い出して泥酔させた帰路、夜陰に紛れて土方に暗殺させた。遺骸は路上に置き去りにされ、憤激して駆けつけた同志達も待ち伏せしていた新選組に襲われ、御陵衛士は壊滅した(油小路事件)。しかし、その後近藤は、伊藤の残党に待ち伏せされて鉄砲で肩を撃ち抜かれ、刀を持てない体になってしまった。

木戸 孝允(たかよし)桂小五郎(淵上泰史)長州の徒士

木戸 孝允、幕末期には桂 小五郎(かつら こごろう)の名で活躍した。

長州藩出身。同藩藩医和田家の生まれだが、7歳で同藩藩士桂家の養子となる。1849年に吉田松陰の門弟となり、1852年には江戸に留学して斎藤弥九郎の道場で剣術を学び、また洋式の砲術や兵術、造船術、蘭学などを学んだ。1858年の安政の大獄以降、薩摩藩、水戸藩、越前藩など諸藩の尊王攘夷の志士たちと広く交わるようになり、高杉晋作や久坂玄瑞らと並んで藩内の尊王攘夷派の指導者となった。1862年以降には藩政の要職に就く。1864年の池田屋事件及びその直後の禁門の変により、但馬出石で8か月の潜伏生活を余儀なくされた。高杉晋作らが藩政を掌握すると帰藩し、1865年に藩主より「木戸」の苗字を賜った。1866年には藩を代表して薩長同盟を締結している。

新政府成立後には政府官僚として太政官に出仕し、参与、総裁局顧問、参議に就任。1868年(慶応4年=明治元年)に五箇条の御誓文の起草・監修にあたり明治維新の基本方針を定めた他、版籍奉還や廃藩置県など、封建的諸制度を解体して近代社会(市民社会・資本主義社会)と中央集権国家確立をめざす基礎作業に主導的役割を果たした。1871年には岩倉使節団に参加し、諸国の憲法を研究した。1873年に帰国したのちはかねてから建言していた憲法や三権分立国家の早急な実施の必要性について政府内の理解を要求し、他方では資本主義の弊害に対する修正・反対や、国民教育や天皇教育の充実に務め、一層の士族授産を推進した。また内政優先の立場から岩倉具視や大久保利通らとともに西郷隆盛の征韓論に反対し、西郷は下野した。

憲法制定を建言していたが、大久保利通に容れられず、富国強兵政策に邁進する大久保主導政権に批判的になり、政府内において啓蒙官僚として行動。1874年には台湾出兵に反対して参議を辞した。翌年の大阪会議においては将来の立憲制採用を協議して政府に復帰したが、大久保批判をすることが多かった。地方官会議議長や内閣顧問などを務めたが、復職後は健康が優れず、西南戦争中の1877年(明治10年)5月26日に出張中の京都において病死した。西南戦争を憂い「西郷よ。いいかげんにしないか」と言い残したという。

七里研之助(大場泰正)八王子の出だが長州方

本作の創作人物。上野国で馬庭念流を修めた後に武州に流れ、八王子の甲源一刀流比留間道場で食客となる。歳三が道場の師範代を殺めたことをきっかけとして、以後歳三を執拗に追い回し、宿敵として幾度となく相まみえることになる。

歳三とのいざこざが原因で道場を追われ、親類が長州の徒士であることから京に流れ着くが、図らずも新選組を結成した歳三と再会する。江戸でもざらにはいないと言われるほどの居合の達人で、新選組や見廻組の隊士を数多く殺害し、「人斬り研之助」と恐れられた。

長州の没落後も攘夷志士に匿われて京に残り、執念深く歳三をつけ狙った。伊東甲子太郎とも親交があり、新選組を乗っ取るべく邪魔者の歳三を排除しようとした伊東の依頼を受け、計略によって浪士数人と共に歳三を討とうとするものの、返り討ちにあってついに死亡した。

岡田以蔵(村上虹郎)長州の徒士

佐藩郷士、幕末の四大人斬りの一人。

土佐勤王党が王政復古運動に尽力する傍ら、平井収二郎ら勤王党同志と共に土佐藩下目付の井上佐市郎の暗殺に参加。また、薩長他藩の同志たちと共に、安政の大獄で尊王攘夷派の弾圧に関与した者たちなどに、天誅と称して集団制裁を加える。越後出身の本間精一郎、森孫六・大川原重蔵・渡辺金三郎・上田助之丞などの京都町奉行の役人や与力、安政の大獄を指揮した長野主膳の愛人・村山加寿江の子・多田帯刀などがこの標的にされた。村山加寿江は橋に縛りつけられ生き晒しにされた。このため、後世では「人斬り以蔵」と称され、薩摩藩の田中新兵衛と共に恐れられた。

なお、一般的に「幕末の四大人斬り」と呼ばれる者たちはみな、後年の創作物によって「人斬り」の呼び名が定着したものであり、以蔵は同時代の同志から「天誅の名人」と呼ばれていた。

以蔵は瑞山在京時の文久3年(1863年)1月に脱藩して江戸へ向かい、2月より高杉晋作のもとで居候になる。3月に高杉が藩の命で京へ赴くと、以蔵も京に滞在。同時期に高杉からの6両の借金を、勤王党員の千屋菊次郎が代わりに返済している。同志と疎遠になった後は、一時期坂本龍馬の紹介で勝海舟の元に身を寄せたが行方知れずになり、後述する洛中洛外払いの際は脱藩者であることから無宿者として処断されていた。その後、八月十八日の政変で土佐勤王党は衰勢した。

土佐藩では吉田東洋暗殺、および京洛における一連の暗殺に関して、首領・武市瑞山を含む土佐勤王党の同志がことごとく捕らえられていた。以蔵は女も耐えたような拷問に泣き喚き、武市に「以蔵は誠に日本一の泣きみそであると思う」と酷評されている。間もなく以蔵は、拷問に屈して自分の罪状および天誅に関与した同志の名を自白し、その自白によって新たに逮捕される者が続出するなど、土佐勤王党の崩壊のきっかけになる。以蔵の自白がさらに各方面へ飛び火することを恐れた獄内外の同志によって、以蔵のもとへ毒を差し入れる計画まで浮上したが、瑞山が強引な毒殺には賛同しなかったこと、以蔵の親族からの了承を得られなかったこともあり、結果的には、獄の結審に至るまで毒殺計画が実行されることはなかった。慶応元年(1865年)閏5月11日に打ち首、獄門となった。享年28。

松平容保(尾上右近)会津藩主 京都守護職

松平 容保(まつだいら かたもり、天保6年12月29日〈1836年2月15日〉- 明治26年〈1893年〉12月5日)は、幕末の大名。陸奥国会津藩9代藩主(実質的に最後の藩主)。京都守護職。高須四兄弟の一人で、水戸藩主・徳川治保の曾孫。現在の徳川宗家は容保の男系子孫である。

文久2年(1862年)28歳のとき、家茂より「折々登城し幕政の相談にあずかるように」と命じられ京都守護職に就任する。この時、容保は時疫にかかって病の床にあり、再三これを固辞した。容保は「顧みるに容保は才うすく、この空前の大任に当たる自信はない。その上わが城は東北に僻在していて家臣らは都の風習にはくらく、なまじ台命(将軍家茂の命令)と藩祖(保科正之)の遺訓(前述の会津藩家訓)を重んじて浅才を忘れ大任に当たれば、万一の過失のあった場合累は(徳川)宗家におよび、すなわち国家におよび、一家一身万死をもってしても償いがたい」と断り続けたが、政治総裁職松平春嶽や幕臣たちは日夜勧誘に来た上で、会津藩家訓を持ち出し「土津公(正之)ならばお受けしただろう」と言って詰めより、辞する言葉もなくなり奉命を決心する。

徳川慶喜(山田裕貴)江戸幕府15代将軍

徳川 慶喜(よしのぶ)は、江戸幕府第15代将軍(在職:1867年1月10日~1868年1月3日。

徳川慶喜は、倒幕を目ざす薩摩藩・長州藩との直接対決を避けるため、大政奉還によって政権を朝廷に返上した。しかしその裏には、朝廷には政権を運営する力がなく、新たな体制のもと徳川家が主導権を握れるだろう、という読みがあった。これに対して倒幕派は、京都御所でクーデターを決行。王政復古の大号令を発して天皇を中心とする新政府の樹立を宣言しました。これに対抗するため、慶喜は大坂城から鳥羽・伏見の戦いに臨んだ。大政奉還後に発せられた王政復古の大号令で幕府は廃止されたが、慶喜はこれに対抗して大坂城で兵をあげ、西郷隆盛たち新政府に戦いを挑んだ。

鳥羽・伏見の戦いの兵力は、幕府軍1万5千に対し新政府軍5千といわれ、幕府軍が有利に見えた。しかし幕府軍は、海外の最新兵器を取り入れた新政府軍に敗れてしまった。

ひとまず大坂城に撤退したが、徳川慶喜は仲間を置き去りにした敵前逃亡。徳川慶喜は会津藩主の松平容保などごくわずかの重臣だけを連れて幕府の軍艦・開陽丸に乗り込み、江戸城へ戻ってしまった。鳥羽・伏見の戦いでは新政府軍が朝廷の象徴である錦の御旗を掲げて「自分たちこそ正義の軍だ」と主張したので、自分が朝廷に逆らうものにされてとてもショックだったようだ。

松平春嶽(松村武)福井藩主 政事総裁職として慶喜を補佐

御三卿の田安家に斉匡の8男として生まれ、11歳の天保9年(1838)越前松平家の養子となり、福井藩16代藩主となった。当時、財政事情が極めて厳しかった福井藩において藩政改革に着手、厳しい倹約の奨励や財政整理などの 藩政を推進した。

人材登用も積極的に行い、優れた人材は家柄に関わらず登用した。熊本からは横井小楠を招き、産業を起こして富国強兵を図るという進歩的な考えを取り入れて藩財政の立て直しを図るなどの先見性をみせた。若い藩士を育成するため、 藩校明道館を創設し洋学教育を奨励するなど、教育の刷新も行った。

また、異国船の出没によって、外国の動きを敏感に察知した春嶽は、西洋式の大砲を製造するなど国防策も積極的に取 り入れた。

将軍継嗣問題では、井伊直弼らと激しく対立し、井伊が大老に就任すると、隠居・謹慎となって家督を養子茂昭に譲っ た。井伊の死後、文久2年(1862)政界に復帰し、政事総裁職に就任した。15代将軍徳川慶喜を補佐して、尊王 ・敬幕・開国の立場を守りながら、幕政改革や公武合体の推進などの国政の重要な役割を担った。

明治政府でも要職を歴任したが、明治3年(1870)にはすべての公職を辞した。

孝明帝(坂東巳之助)第121代天皇

孝明天皇(こうめいてんのう、1831年7月22日〈天保2年6月14日〉- 1867年1月30日〈慶応2年12月25日〉)は、日本の第121代天皇[注 1](在位: 1846年3月10日〈弘化3年2月13日〉‐ 1867年1月30日〈慶応2年12月25日〉)。

仁孝天皇の第4皇子。実母は正親町実光の娘・仁孝典侍の藤原雅子(新待賢門院)。養母は左大臣・鷹司政煕の娘で仁孝天皇女御の藤原祺子(新朔平門院)。正妃は九条尚忠の娘・九条夙子。一世一元の詔発布前(日本における一世一元の制制定以前)、そして生涯平安京内で過ごした最後の天皇でもある。

「孝明天皇」は、激動の幕末維新期、アメリカやヨーロッパ諸国が開国と通商を要求するなか、開国路線を採る徳川幕府に対して攘夷(じょうい)を唱えて譲らず、徳川幕府崩壊のきっかけを作った人物。35歳という若さで病没するまで、国民を守るために生涯を尽くしました。

三条実美(島川直)尊王攘夷派の長州系公卿

三条実美(さねとみ)は、攘夷の計画を遂げようと、尊王攘夷(そんのうじょうい)派の公卿として、岩倉具視(いわくらともみ)らを中心とする公武合体(こうぶがったい)派と対立しながら力を強めていきました。

しかし、1863年、26歳の時、八月十八日の政変で攘夷派が京都から追い出されると、蓑笠(みのかさ)にわらじで長州に落ち延びました。(七卿落ち)

その後、太宰府(だざいふ)に移されました。

王政復古の後は京都に戻り、岩倉と並び新政府の副総裁となり、後に右大臣や太政大臣を歴任しました。1885年に内閣制度ができ、太政官制(だじょうかんせい)が廃止された際の最後の太政大臣(だじょうだいじん)でした。

外島機兵衛(酒向芳)会津藩士 公卿や諸藩との交渉を担当

会津藩士・堀藤左衛門の次男として生まれ、外島家の養子となった。名は義直。外島家の家祖は佐原義連で、家禄は200石である。

勘定奉行助や学校奉行助、目付、江戸留守居役など要職を歴任し、文久2年(1862年)、京都守護職に就任した藩主松平容保に従って上洛。公卿や諸藩との交渉を担当し、文久3年(1863年)には容保より公用人に任じられる。慶応3年(1867年)には勘定奉行を兼任した。なお姉小路公知殺害の疑いのあった田中新兵衛を京都町奉行所に引き渡したのは外島である(朔平門外の変)。

慶応4年(1868年)1月、鳥羽・伏見の戦いが始まると江戸で兵糧などの調達にあたった。しかし会津藩をはじめとする旧幕府軍は敗北し、外島は藩兵の撤収に務めた。容保に対しては新政府への恭順を説き、総督府へ陳情するために江戸へ留まった。しかし病に倒れ、広沢富次郎との会談中に絶息した。享年43。 外島の死後会津藩は抗戦派が主導し、会津戦争まで戦ってゆくことになる。

登場人物3(ゆかりの人々)

本田覚庵(市村正親)土方の師

本田 覚庵(ほんだ かくあん)は谷保村(現国立市)の名主で、土方歳三の縁戚にあたり医者、書家でもありる。

文化人として近在に知られ、息子の定年と共に書いた日記は土方、近藤、そして新選組の資料としても貴重です。

近藤勇とも深い親交があり、土方さんと二人揃って漢学・書道を勉強に来た事もある。

丸十店主(柄本明)古道具屋主人

古道具屋丸十を営む。

土方の才と技量を一瞬で見抜き、名剣二代目和泉守兼定(ノサダ)を売る。

市村鉄之助(森本慎太郎)土方の弟子

鉄之助は土方歳三の小間使として付き添い、土方から「頗る勝気、性亦怜悧」と評されている。明治二年(1869年)5月ころ、土方の命で遺品を託され、箱館から脱出。2ヵ月後に官軍の包囲を掻い潜り、土方の親戚・佐藤彦五郎家に到着した。

六車宗伯ろくしゃ そうはく(土師正貴)甲源一刀流の師範代

土方歳三は女と喧嘩に明け暮れ、周囲から「バラガキ(乱暴者)」と恐れられていた。ある日の夜、歳三は府中の六社明神の祭礼に出かけた。俗に「くらやみ祭」と呼ばれるこの祭礼は、提灯が消えると同時に、男も女も手当たり次第通じ合うものだった。この祭礼で、歳三は絹の着物をまとった良い匂いのする女を抱いた。女が去った後、落ちていた懐剣を拾った歳三は、鞘(さや)に描かれた紋章を頼りに女の居所を突き止めた。彼女は六社明神の神官の妹君の佐絵であった。それ以来歳三は、神官の屋敷に忍び込んでは佐絵と関係を結ぶようになった。ある夜、歳三は甲源一刀流の師範代の六車宗伯(ろくしゃそうはく)に、佐絵との密会を知られてしまう。六車が六社明神の見回りをしているときに、屋敷の土塀を乗り越えてきた歳三と出くわしたのだ。顔を見られ、情事を知られたからには斬るしかない。そう決意した歳三はいきなり六車に撃ちこんだ。躊躇(ちゅうちょ)のない激しい歳三の攻撃に、六車は不覚を取ってしまう。初めて人を殺した歳三は「こんなにあっけないものか」という思いを抱く。そしてこの夜、多摩郡石田村で終えるはずだった歳三の運命が、大きく変わった。

佐藤彦五郎(山路和弘)歳三の義兄

弘化2年(1845年)、石田村の土方歳三(のちの新選組副長)の姉で従妹にあたるとくと結婚。嘉永2年1月18日(1849年2月10日)、日野宿を焼く大火・染っ火事にみまわれた際、盗人によって母親が眼前で斬殺されるのを見て武芸の必要性を感じ、嘉永3年(1850年)に天然理心流3代目宗家・近藤周助の門人となる。自邸東側の一角に日野宿では初となる出稽古用の道場を設け、後の新選組の母体となる近藤勇、土方歳三、沖田総司らが出稽古に訪れていた(後日、長屋門に再建された道場とは別物である)。安政2年9月20日(1855年2月10日)に小野路村組合の寄場名主・小島鹿之助が近藤と義兄弟の杯を交わしたことに影響され、同じく近藤と義兄弟の杯を交わしている。

佐藤のぶ(坂井真紀)歳三の実姉

佐藤 のぶ(さとう のぶ、天保2年(1831年) – 明治10年(1877年)1月17日)は、江戸時代末期(幕末)から明治にかけての女性。日野宿名主佐藤彦五郎の妻で、新選組副長土方歳三の実姉。幼名は「らん」、佐藤彦五郎の許嫁と成って以降は「とく」、明治期には「のぶ」と名乗った。佐藤のぶは佐藤彦五郎の妻であり、土方歳三の義理の姉にあたる人物です。

映画の中では、新選組を陰ながら支える重要な役割として登場し、坂井真紀さんが温かく、そして芯のある人物として演じています。

お雪(柴咲コウ)歳三の女

本作の創作人物。美濃国大垣藩の徒士をしていた男の妻で、藩兵として京に出た夫の後を追って自身も京に上った。その後夫が病死して町屋で一人住まいをしていたが、七里研之助に襲われた歳三を匿い介抱したことから知己を得る。歳三はまだ物心つかぬ頃に喪った母の面影を見とめたことからお雪に好意を持ち、たびたびその住まいを訪れるうちに恋仲ととなる。

鳥羽・伏見の戦いの直前、別れを告げに行けば決心が鈍るかも知れぬと危惧した歳三は、「武士らしく会わずに戦場へゆきたい」と書いた手紙を送って別離の挨拶に代えた。しかし歳三を追いかけて幕軍本営の大坂を訪い、歳三は江戸への出発までの二日の間、かりそめの夫婦として過ごした。蝦夷共和国樹立後には、新選組と懇意だった大坂の豪商・鴻池善右衛門の好意で北海道へ送ってもらい、すでに死を決していた歳三と最後の時を共に過ごした。官軍の上陸直後に、歳三は従者である市村鉄之助にその身を託し、戦地から落ち延びさせた。

芸妓の糸里(阿部純子)

沖田の想い人である、芸妓の糸里(阿部純子)と身を寄せ合い、心通わせていた。沖田は顔から首にかけて血に染まっており、糸里が彼を背後からすがるように抱きしめるシーンは、どこかはかなげな雰囲気が漂う。「新選組」として死と隣り合わせの日々を送る沖田が、戦場とは別人のような表情を浮かべている。

お梅(月船さらら)芹沢の女

お梅(おうめ、生年不詳 – 文久3年9月16日もしくは9月18日(1863年10月30日))は、江戸時代末期(幕末)の女性。新選組筆頭局長・芹沢鴨の愛妾。昭和になって子母澤寛が八木為三郎(新選組が屯所としていた八木家の子息)からの証言を元に書き記されたとされる『新選組始末記』『新選組遺聞』を元になっている。

大鳥圭介(大場泰正)幕臣

元来は播磨国赤穂郡の村医の子だったが、天下一の蘭学塾として名高い大坂の適塾で蘭学を修めた。やがて兵学書の翻訳を多く手掛けて著名になり、その能力を買われて幕府に召しかかえられ、幕府陸軍の西洋式部隊「伝習隊」の発足とともに隊長に任ぜられる。しかし鳥羽・伏見以後の幕府の恭順姿勢を是とせず、江戸開城直前に部隊を引き連れて脱走し、歳三を含む旧幕軍残党と合流して、洋式兵学の知識を見込まれて指導者に推戴される。東北各地を転戦したのちに榎本武揚の旧幕艦隊と合流し、北海道制圧後は榎本を首魁とする蝦夷共和国の陸軍奉行となる。

非常な秀才ではあるものの、その学識を将として実戦で活かせる才覚は乏しい。軍略の才を天賦のものと考える歳三は大鳥を軽蔑し、密かに「臆病者」と陰口を叩いた。大鳥も歳三の愛想の悪さを好まず、両者は何かとそりが合わなかった。

榎本武揚(尾上菊之助)幕臣

榎本武揚は幕末から明治にかけて活躍した幕臣であり、後に蝦夷地(北海道)に箱館政権を樹立し、幕府側の抵抗を続けた人物です。尾上菊之助さんは歌舞伎役者としても有名で、映画ではその貫禄と深みのある演技で榎本武揚の複雑な立場を表現しています。

昌平黌・長崎海軍伝習所で学んだ後、幕命によりオランダへ留学した。西洋を実地で見た経験を持つことから帰国後重用され、幕軍の江戸引き上げ後には海軍副総裁に任ぜられる。大鳥と同様に幕府の恭順姿勢に反発して徹底抗戦を主張し、江戸開城後に官軍を遥かに凌駕する艦隊を引き連れて脱走し、仙台にいた歳三らと合流した。奥州同盟崩壊後は北海道へ入り、国際法に通暁することから徳川家の連枝を元首に据えた第二徳川王朝を構想し、蝦夷共和国を樹立してその総裁となる。

正規の幕臣達の軟弱さに失望していたことから、かねてより新選組隊士の勇猛さを高く評価し、また自身も父の代で幕臣となった成りあがり者であることもあって、歳三には好意的に接した。歳三の方も、政軍問わず周到な配慮を見せる榎本の西洋仕込みの才腕に感心し、亡き近藤を偲ばせる豪気な人柄にも好感を持った。

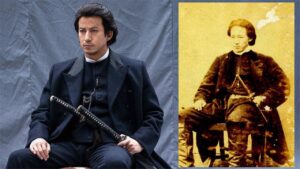

ジュール・ブリュネ大尉(ジョナス・ブロケ)フランス軍人

箱館で土方歳三の話を聞くフランス軍人のジュール・ブリュネ大尉。

ジュール・ブリュネは実在のフランス軍人で、幕末期に徳川幕府の軍事顧問として来日し、新政府軍との戦いにおいて幕府側を支援しました。日本の近代軍事に影響を与えた人物で、特に箱館戦争に参加したことでも知られています。ジョナサン・シェアさんは、ブリュネ大尉の役を通じて、幕末日本に関わった異国の軍人としての存在感を見事に表現しています幕府軍の西洋化に指導する軍事顧問として来日。

ナポレオン3世は開国した日本との関係を深めるため、第15代将軍・徳川慶喜との関係を強め、1866年に対日軍事顧問団を派遣することを決めた。ブリュネはシャルル・シャノワーヌ参謀大尉を隊長とする軍事顧問団の副隊長に選ばれた。1867年初めに日本に到着したブリュネは、8月7日に二等大尉に昇進している。軍事顧問団は横浜大田陣屋で幕府伝習隊を1年以上訓練した。1868年の戊辰戦争ではナポレオン3世に書簡を送り、アメリカやイギリスの軍人が倒幕派に加担していることを伝えた。

コメント